Abstract (中文)

施食科仪在宗教发展历史中与济幽度亡科仪往往交织在一起,但作爲一种不完全等同于超度仪式的救济性科仪,其有别于整体幽科的发展轨迹有待单独梳理。施食科仪作爲佛道两教之间颇有争议的一门科仪,同时也是两教与民衆相互沟通的一门具备重要世俗宗教需要的科仪,其历史发展脉络和当代科仪的对比有待引起进一步的重视,佛道教施食科仪的对比分析正有助于揭露该科仪所反映出的两教宗教基础的根本差异和区别,以助于辨明表面发展脉络纠缠之下宗教逻辑的梳理,并且施食科仪避免了扩大化至整个幽科的叙述,以免大而不当,更有助于精细化地加强对佛道教交流融合史以及科仪根本逻辑差异的认知。

关键词: 佛教、 瑜伽焰口、 道教、 铁罐施食、 施食科仪

Author

碩士研究生畢業於香港城市大學中文及歷史系,專業方向為中國歷史與文化遺產,目前博士研究生就讀於韓國外國語大學國際地域研究科,專業方向為中國社會與文化研究,個人對東亞的社會與宗教文化有著廣泛的研究興趣,現階段研究將繼續致力於從比較的視角出發,圍繞宗教從業者與社會不平等和人口行為等進行探討。

一、绪论

施食科仪在宗教发展历史中与济幽度亡科仪往往交织在一起,但作爲一种不完全等同于超度仪式的救济性科仪,其有别于整体幽科的发展轨迹有待单独梳理。施食科仪作爲佛道两教之间颇有争议的一门科仪,同时也是两教与民衆相互沟通的一门具备重要世俗宗教需要的科仪,其历史发展脉络和当代科仪的对比有待引起进一步的重视,佛道教施食科仪的对比分析正有助于揭露该科仪所反映出的两教宗教基础的根本差异和区别,以助于辨明表面发展脉络纠缠之下宗教逻辑的梳理,并且施食科仪避免了扩大化至整个幽科的叙述,以免大而不当,更有助于精细化地加强对佛道教交流融合史以及科仪根本逻辑差异的认知。

(一)文献研究

1. 汉传佛教施食仪文献回顾与分析

目前佛教施食仪式研究主要有史学研究和个案研究,史学研究以梳理仪式发展的历史脉络、断代时期发展情况爲主,个案研究主要侧重对当代佛教实践活动中仪式的内容与当代发展轨迹爲主。

《中国汉传佛教礼仪》(Sheng 2001)1全方位综合性的概论了佛教仪式的形成、寺院佛事、僧服演变、法器介绍以及生活礼仪等内容,在研究焰口施食法的历史发展过程中,以朝代更替为线索进行了佛典背景下的通史研究与叙述。

《密教论考》(Lü 2008)2一书中对放焰口施食法的渊源及佛典下施食法的演变进行了探究。其中,以断代史考察为主,重新考证了佛典中施食法的起源,填补了饿鬼「面燃」起源之前施食法研究的空白。此外,对宋朝时期混杂的施食法进行了大量的史料补充及分析,为探究焰口施食仪史的陈述提供了新的视角。

针对仪式仪轨法本的历史源流与发展在《瑜伽焰口仪轨法会之研究---以佛光山为例》(Chen 2021)与《瑜伽焰口仪式文本研究》(Yang 2010)中有详尽的论述,在《瑜伽焰口仪式文本研究》中有将目前中国汉传佛教寺院中通用的两部瑜伽焰口仪式轨范的文本进行列表比对。文中对施食仪文本的研究涵盖了唐代实叉难陀(Sikshananda,652---710)初译焰口经《佛说救面燃饿鬼陀罗尼神咒经》到明清后南北两派的通行版本,并通过两个对照表(元代以前施食法对照表、现南北通行版本对照表)对瑜伽焰口仪式文本的仪节进行了具体划分和对照分析,使其对比分析的结果更为系统和全面。

对瑜伽焰口仪溯源类文献中有着重要地位的《佛教放焰口仪式杂说》(Wu 2014, 109-115)一文对学术界关于宋代施食法已「失传」的认识提出了质疑。文章通过史料记载、人物传记、民间记载等方法,该文论证了在宋代汉传佛教中的焰口仪式并未真正失传,而是存在于皇家官藏中。同时,该文也提出了毁佛令并未有效落实的观点。此外,该文还从焰口「民俗化」的角度探讨了这种仪式在宋代社会中的流传状况。

从施食仪式本身出发有多篇以当代宗教实践个案具体考察为主的文献,其中《雪窦寺瑜伽焰口仪式以及音乐研究》(Yang 2005)一文采用田野调查的方法对官佛雪窦寺进行了瑜伽焰口仪式的实录记载,并对其音乐要素以及功能进行了深入阐释。而《巴渝地区瑜伽焰口仪轨音乐的类型与结构------以重庆罗汉寺为例》(Hu 2017)是小背景地域文化下瑜伽焰口仪式演变的成功范式,该研究以时间为线索,简述了巴渝地区瑜伽焰口仪式的发展轨迹,并进一步划分了该区域内的焰口类型以及仪轨结构。 此外还有民间佛教施食仪的个案研究,如《湾潭镇土家族民间佛教丧葬施食仪式音乐研究》(Chen and Dong 2019)主要是一份以音乐实录为主的调查研究报告,该研究重点展现了民间佛教焰口仪式与官佛仪式之间的差异性,描绘了中国民间文化与外来佛教仪式相互融合的面貌,尤其对土家族的丧葬施食仪式音乐做了重要研究。

2.道教施食仪文献回顾与分析

出于道教界宗教实践与发展中施食科仪的独立性偏弱,道教施食科仪的单独研究相对较少,学者通常将包含施食仪的炼度科做为整体的研究对象对其加以分析,故有关炼度仪的文献内容较为丰富。

《从炼度看道教的死亡观》(Zhang 2013)一文通过对炼度仪式中的内容和目的的分析,探讨了道教的死亡观在这种仪式中的表现形式。人们通过炼度仪式对死者进行洗礼,使灵魂得以解脱,并从炼度的存在、内容、目的以及对死亡的心理导向和安慰几个方面看来看道教的死亡观。而在《论炼度仪》(Shi 2004)中则对炼度科仪的形成发展及其所反映的思想和现代炼度仪中的坛场设置等几个方面对炼度仪进行了全方面的解读。认为炼度仪发展因其包含着悯念群生、拯济幽灵、修真养性等思想所以能够在时间长河中流传下下来。

而对于炼度科仪在道教不同派系中的发展也有学者进行详细的研究,《王契真(上清灵宝大法)研究》(Chen 2011)一文对炼度仪在灵宝派的形成和发展进行了论述。文章通过现有文献记载情况对炼度仪的起源时间和原因进行了探讨,指出炼度仪真正开始的时间应为北宋中后期。到南宋时,炼度仪已经变得复杂多样,存在着许多不同的派别。直到明代,炼度仪才逐渐被统一、规范和简化。此外,文章还着重从炼度仪的主体、对象和仪式过程三方面,对南宋《上清灵宝大法》中记载的关于炼度仪的具体内容进行了研究。这种仪式在道教中被认为是升华人灵、消净罪孽、提升道行的一种特殊方式,其内容包括求神、祈愿、烧香、敬酒等环节。

《香港道教斋醮中的「祭幽」仪式与现代社会的意义关系》(Li 2003)对现在仍流行于香港的正一道和全真道经常施演的祭幽施食炼度科仪的现状和仪式过程进行了研宄,并由此指出了当中包含的教义:罪罚和解罪,苦难和怜悯以及全形保命等生命意义。对道教自始至终不刻意宣传宗教思想,而一直在民众生活习惯里为生死祸福、超越苦难的终极问题提供解脱方法和答案的传统智慧进行了肯定。

针对目前流传于道教主要流派的施食炼度科仪的法本也有学者进行深入的对比研究,《教施食炼度科仪中的忏悔思想:以当代四种广东与江浙道教科本作为中心考察》(Li 2013)一文中以广东和江苏浙江等南方地区普遍流传的四种施食炼度科仪为例,分析其中承载的道教忏过意识。通过对四种道教施食炼度科仪版本的列表对比分析,指出各本节次结构上的异同,并通过对比相同的部分,得出炼度仪中明确要求幽鬼要为自己的罪过先行忏悔谢罪、才能得到救赎的观点。

对于施食、焰口、炼度仪之间的关系在《清代〈太极灵宝祭炼科仪〉音乐资料研究》(Pu 2008)一文中通过梳理记载过炼度仪内容的文献,得出了「祭炼」思想的萌生较早,但仪式的出现及运用却始于宋代的结论。同时,文章还揭示了炼度仪与「施食」、「黄箓斋」、「焰口」等仪式的关系,并总结了炼度仪发展的脉络,即从宋元产生初期以「水火交炼」为核心的简单独立,到后来与「施食」、「净供」、「黄箓斋」合用的情况。文章还对炼度仪音乐形式的发展进行了探讨,指出炼度仪音乐形式的简单和无情节性决定了其内容的简单,从而导致必须结合其他仪式并大量吸收相应的节目内容才可以为其发展提供支持。

虽然有许多文献对炼度仪进行了研究与分析,但大多数研究重点集中在整体炼度仪的历史源流、发展、思想、内涵等方面,尽管炼度仪在道教科仪与思想中占有重要的地位,但将炼度仪与其他宗教信仰的中有相关思想与目的相互关系的研究并不多见。只有少数研究对此进行了探讨,如张泽洪主编《道教礼仪学》(Zhang 2012)3、方强的《郑所南太极祭炼内法研究》(Fang 2010)和谢世维的《炼形与炼度:六朝道教经典当中的死后修练与亡者救度》(Hsieh 2012)均有谈及。因此,未来的研究可以深入探讨炼度仪与施食仪的关系,以及不同宗教施食科仪的交融和影响,以进一步加深我们对宗教文化交流和融合的认识。

(二) 研究对象

关于汉传本土佛教与道教的施食仪式对比,目前仅现袁瑾教授的博士论文《汉传佛教瑜伽焰口与全真道教铁罐施食义式音乐比较研究》,其中将佛道二教的施食仪式进行全面的对比与分析并提出了佛教仪式音乐与道教仪式音乐是相互影响与渗透的且共同成为中国音乐文化中重要的组成部分的结论,但对于佛道二教施食仪式的仪轨与宗教核心内涵并未进行深入的对比与阐述。此后则暂无学者对佛道二教的施食仪式再进行比较研究。

佛教专门的施食仪式出现与发展较早,且程序相对更爲统一,而道教出于自身宗教观念原因更爲关注对亡魂的济幽度亡,因而专门的施食仪式出现相对较晚,且由于宗教派系特点、仪式较佛教更爲分散而不统一。目前主流的汉传佛教施食仪式主要爲适应时节或丧主需要的瑜伽焰口,以及晚近发展与完善的蒙山施食,道教则主要爲全真的青玄铁罐施食,正一等派的灵宝济炼、太乙济炼等相对更偏向施食仪式,而其他水火炼度科仪则主要将施食作爲科仪的仪节,因爲本文主要梳理两教施食仪式的基本发展脉络,尤其关注汉传佛教较爲同行的瑜伽焰口与有道教「焰口」之称的全真派萨祖铁罐施食进行对比,分析两教施食仪式在历史脉络与当代仪轨中的区别与原因,以更明晰两教发展过程中互相的影响与科仪所反映出的根本区别。

二、汉传佛教施食仪式的演变与现行科仪

(一)佛教施食仪式起源

汉传佛教施食仪式的核心布施饿鬼阐发自佛教早期功德福田的宗教修行观念、慈悲布施的宗教精神,此后伴随对死后世界完善的宗教构建与弘法传道的发展需求而逐渐完善定型。基于布施衆生的精神而产生的对圣灵的施食、放生等行爲流行更早于对饿鬼的布施,并伴随佛教发展延续至今。如载北周僧人释昙相「慈悲诱接偏所留心,因有行往,见人弋缴网罗禽兽穷困者,必以身代赎,得脱方舍」(Daoxuan 1991, 237)。南齐僧人释道嵩「性好檀舍,随获利养,皆以施人」(Shi 1992, 470)。诸如此类放生、布施的行爲不胜枚举。

唐代以前中土僧人翻译经文与传播佛法过程中为僧衆与信衆打下了功德修行的宗教观念,进而产生了较爲普遍的以放生生灵、布施贫困爲代表的慈善行爲,在实践功德观的同时像世俗大衆传播佛教的宗教精神、兼以弘法。最具有代表性的也即梁武帝崇佛,为广造福田、积纍功德而建造放生池、布施僧衆、广修佛寺造像等,以至于此后佛教寺庙在举行施食相关科仪时或配合《梁皇寳忏》4。

(二)唐宋时期的佛教施食仪式

唐代宗密疏《佛说盂兰盆经》5为僧衆配合盂兰盆会布施饿鬼、瑜伽焰口等施食仪式的产生提供了合理的宗教基础。一则阐释了佛教的因果观念,也即目连母亲在世不布施僧衆饭食、因爲堕为饿鬼,二则指明解决之道,供养僧人、纍积功德以解除恶报、超度饿鬼。与后世施食的区别在于布施对象是僧衆、法会效果是通过斋僧功德救济饿鬼。一来通过斋僧,将僧衆置于原本中国人传统祭祀祖先的习俗之中,「《盂兰盆经》坚持把僧伽补充到祖先与子孙的互惠性的往来中。佛陀教导目连及所有孝子在众僧解夏时供养他们。众人从今以后应以僧伽为媒介,而不应直接向祖先献祭。......鬼节在中国中世纪的传播意味着佛教僧人步入家庭宗教的核心」(Teiser 1999, 175)。二来即使在非信衆群体中,也更进一步实现了地狱想象的世俗构建,并结合功德观念的世俗传播,在唐宋时期引申出较爲普遍的民间施食衆生或斋僧、敬僧行爲,如宋代《类说》「陈元植,好施食......一夕梦绯衣人曰:尔有隂徳,及物寿本不逾四十,延至九十九嵗」(Zeng 12c),因对生灵的食物施舍而获得阴寿,表现出了这一时期即使非佛教信衆也乐于布施,且阴寿增长明显来源于因果、功德的观念影响。

伴随开源三大士善无畏(Śubhakara-simha,637-735)、金刚智(Vajrabodhi,669-741)、不空(Amoghavajra,705---774)带来的密教兴盛,施食与密教相结合诞生了中国本土佛教瑜伽焰口施食科仪的先声。焰口是佛教中的一种生命形式,指的是饿鬼类的众生,其身体干瘪,口中喷出燃烧的火焰,面貌威武,寓意着无穷无尽的饥饿和痛苦。佛教经典中现存可见最早的关于瑜伽焰口仪式的记载是唐代实叉难陀译的《救面然饿鬼陀罗尼神咒经》6和《甘露陀罗尼咒》7,继实叉难陀后,不空三藏法师又根据同样的经文对瑜伽焰口进行了翻译。 前一经文中阐释了慈悲救助的因缘:佛陀在迦毗罗城尼具律那僧伽蓝,为诸比丘并诸菩萨说法。尔时阿难尊者独居闲静处习定。至夜三更,有一饿鬼,名曰焰口。于阿难前说:「却后三日汝命将尽,生饿鬼中。」阿难心大惶怖,疾至佛所,陈说此事,并启示教。时佛为说无量威德自在光明殊胜妙力陀罗尼,谓诵之即能免饿鬼苦,福寿增长。修此法时,于一切时,取一净器,盛以净水,置少饭麸及诸饼食等,右手按器,诵陀罗尼七遍,然后称多宝、妙色身、广博身、离怖畏四如来名号,取于食器,泻净地上,以作布施。若施婆罗门仙,即诵此陀罗尼二七遍,投于净流水中。若诵三七遍,奉献三宝,则成上味奉献供养。这一经文也成爲后世瑜伽焰口活动的直接来源。

唐朝官方重视孝道,符合传统孝道、祭祀先祖的盂兰盆节在唐代得到了普遍发展,并且或许佛教界在译经或诠释的过程中有意放大孝道的内容以契合中国官方和民衆需要、便于传道,以至于对于出世度己的僧人而言孝顺供养似乎也成爲了佛弟子的应尽之责。唐代盂兰盆节主流仍以斋僧爲主,直至宋代逐渐失去本意,更多演变爲祭祀之俗,如宋代《事物纪原》所述「今世每七月十五日,营僧尼供,谓之盂兰盆斋者。......今人第(弟)以竹为圆架,加其首以荷叶,中贮杂馔,陈目连救母画像,致之祭祀之所,失其远甚矣」(Gao 1989, 437)。

唐朝会昌法难之后,佛教受到极大的压制和打击,瑜伽焰口作为佛教密宗中的重要仪式也随之受到很大影响,虽然不至于消亡,但被记载的宗教活动几乎断绝,科仪法事几近断绝。到了宋代,由于僧人对施食一法不甚了解,遵式之金园集中的施食正名、施食法、施食文、施食观想诸篇成为施食的主要参考,施食也得到了一定的创新和发展,在宋代出现了水陆斋其中囊括了瑜伽焰口仪,而并非学习前朝将瑜伽焰口单独作为施食仪式。

同时,宋朝不动法师在四川蒙山修道,不动法师通过对《救拔焰口饿鬼经》与秘密部的一种水施食法的理解和集结,以二咒为主、集诸密部成文,创建了最早期版本的《蒙山施食仪》。法师集《蒙山施食仪》的原因在于诵过弥陀经、修了大忏悔,生人已经获利,而后仍应该要利益六道众生、普利幽冥,因此集成《蒙山施食仪》是希望后学与幽冥众生普结无生之缘。

因而,唐宋时期是佛教在本土宗教实践活动中,结合官方政府宣传诉求、民间信仰需要以及自身宗教义理对济幽科仪实践进行中国本土化诠释和适应性改造的过程,中国人传统的祭祀祖先、尤其是七月的祭祀活动附和于佛教衍生出了重要的宗教活动节日载体盂兰盆节,并进而在唐宋两代逐渐完善相关祭祀或宗教活动,尤其到了宋代,佛教幽科的重点活动水陆法会也得到了进一步完善,适应性促进了施食科仪从斋僧向济幽的转变,虽然此时施食科仪在幽科中的独立性尚且有限,但宋代的宗教实践已经为后世瑜伽焰口和蒙山施食两类以施食为核心的科仪的完善和传播打下了较好的宗教基础,二者的区别在于前者主要应用于盂兰盆节等阴节,丧事或其他祭魂法事在实践中兼有,早期主要融汇在水陆斋会中,后者主要为施食的方便法门,因而形成了瑜伽焰口对水陆法会的提炼、蒙山施食又形成对焰口的提炼简化,并依据大小蒙山的区别而具有很强的灵活性,在僧衆与信衆中具有很方便的修行和实践价值。

(三)元明清时期的佛教施食仪式

元代密宗的传入促进了瑜伽焰口仪式在汉地的复兴。元代藏族喇嘛进入汉地,密教亦随之复兴。藏经中有瑜伽集要焰口施食仪,就其中真言译音所用字考之,应系元代翻译,其仪轨与瑜伽集要救阿难陀罗尼焰口仪轨经相同,有别于宋代将瑜伽焰口整合成为水陆斋,至元代瑜伽施食之法得以复兴且具备更强的独立性。

明朝时期由于太祖朱元璋对佛教的推崇,佛教得以进一步繁荣。且此时社会甚重孝道之风,太宗提倡佛教在「孝」方面的影响及作用,提倡通过佛教佛事法会达到「慎终追远」的目的,从而佛教的具有普度思想的一系佛事活动得以大兴。但由于前朝对于瑜伽焰口仪轨并未进行规范,导致各宗派之间流传不一,形成杂乱之势,遂由天机禅师针对当时的情况对佛事仪轨进行了规范,并以《瑜伽焰口施食科仪》为底本,编著了《修习瑜伽集要施食坛仪》。因这一文本由天机禅师所成,故而又称《天机焰口》。随后又有天台灵操为《天机焰口》作注------《修习瑜伽集要施食坛仪应门》。后又有莲池法师编成《瑜伽集要施食仪轨》,并且又作了一部《施食补注》8。且此时云栖祩宏将将蒙山施食仪编入《诸经日诵》中,此后蒙山施食在瑜伽焰口发展中逐渐脱离、进而演变爲僧衆早晚课的施食仪式活动,具备更强的独立性。

清朝的「焰口」文本又出现了一些调整。最初由寂暹和万峰分别作《瑜伽焰口注集纂要仪轨》与《修习瑜伽集要施食仪轨坛仪》,后由宝华山德基法师对莲池法师的版本做了修订,更名为《瑜伽焰口施食集要》又称为《华山焰口》。虽然在此之后仍有人对「焰口」文本进行修订,现今汉传佛教寺院中施放「焰口」仪式则以《华山焰口》为参照底文本。

明清两代是瑜伽焰口在官方与民间均大肆盛行的时期,若盂兰盆节或事主亡故、或有邪祟等阴事时,需做法会均会做正式或便宜的焰口活动,请僧尼念诵经文。如明代《金瓶梅》中第六十八囘,李瓶儿在十一月初五断七,月娘「到初五日早请了八众女僧,在花园卷棚内建立道场,讽诵《华严》、《金刚》经咒,礼拜《血盆》宝忏。晚夕设放焰口施食」(Lanling 16c)。清代《阅微草堂笔记》卷二十一中有一则故事讲述女鬼现身表达焰口施食也需高僧大德才能有效,否则施食无异于随手乱抛、于鬼魂无益,「横街一宅,旧云有祟,居者多不安,宅主病之,延僧作佛事。入夜放焰口时,忽二女鬼现灯下,向僧作礼曰:师等皆饮酒食肉,诵经礼忏殊无益,即焰口施食,亦皆虚抛米谷,无佛法点化,鬼弗能得,烦师傅语主人,别延道德高者为之,则幸得超生矣。僧怖且愧,不觉失足落座下,不终事,灭烛去。后先师程文恭公居之,别延僧禅诵,音响遂绝」(Ji 18c)。

尤其到了盂兰盆节时放焰口更是已然成爲必备活动,相对宋代而言明清时期的瑜伽焰口已经具备更强的科仪独立性,并结合节日几乎衍生为了固定的节俗、如放河灯等。清代《帝京岁时纪胜》中记载七月「中元」条:「中元祭扫,尤胜清明。绿树阴浓,青禾畅茂,蝉鸣鸟语,兴助人游。庵观寺院,设盂兰会,传为目莲僧救母日也。街巷搭苫高台、鬼王棚座,看演经文,施放焰口,以济孤魂。锦纸扎糊法船,长至七八十尺者,临池焚化。点燃河灯,谓以慈航普渡」(Pan 1981, 27)。甚至民间衍生出更世俗化的娱乐活动,如清代《扬州画舫录》卷六记载「选僧为瑜珈焰口,造盂兰盆,放荷花灯。中夜开船,张灯如元夕,谓之盂兰会。盖江南中元节,每多妇女买舟作盂兰放焰口,然灯水面,以赌胜负,秦淮最盛」(Li 18c)。

明清两代伴随佛教实践活动的深入和普遍,官方政府往往也更青睐佛教的施食科仪,进一步助推了晚清民国以来施食科仪方便法门、尤其是蒙山施食的完善,以便于普罗大衆更世俗化的信仰需要。清代《帝京岁时纪胜》中记载三月清明社会福利机构普济堂为孤贫残疾者、育婴堂为遗弃死婴收敛骸骨后延僧施食,以示救济安抚,「广宁门外普济堂收养异乡孤贫疾瘵人,冬施粥饘,夏施冰茶。育婴堂收养弃掷婴儿。两堂(即普济堂与育婴堂)清明日捡拾暴露骸骨及幼殇小儿殓葬,或化而瘗之,复延僧众施食度荐,名曰赦孤」(Pan 1981)。清代台湾《凤山县采访册》中记载由官方敕建纪念与侵犯台湾日本人作战牺牲者的淮军昭忠祠义冢,其相关事例中有「中元节延僧施食经赀费用额支洋二十元」(Lu 19c),清乾隆《四川通志》中「冀应熊祭简州济川桥孤魂文」也记录了当地官员「共议延僧设醮,大放河灯施食」(Chang, Yang and Tan 18c)。

因而可见,元明清时期是佛教瑜伽焰口代表的佛教施食仪式在承继唐宋以后复兴并不停在宗教实践中强化独立性的时期,伴随着遍及大江南北、官方与民间的施食仪式需求和实践是这一时期的主要特点,即便抛开正式的宗教活动,佛教施食活动与观念仍旧获得了包括信衆与非信衆在内的大衆较爲广汎的接受与认可,法事参与度较高,具备更爲世俗化的实践以满足人民的信仰需要。

(四)汉传佛教施食仪式的现行科仪

晚清至新中国成立,瑜伽焰口在社会动荡中延续,新中国成立后的文化大革命期间由于反迷信和反封建的口号影响,宗教仪式曾一度被取缔。后在上世纪八十年代宗教政策落实,宗教仪式又开始回暖,瑜伽焰口也得以再现。现代的佛教施食焰口被分为南北两派,即「音乐焰口」和「禅焰口」,这两派的区别主要体现在仪轨版本的差异和唱腔的不同。北方的焰口注重音乐表达,南方则强调唱腔的婉转悠长。在南北两派中,各有代表性的道场,如北方的智化寺和南方的天宁寺、普陀寺。「北方焰口」更重视佛理,对修行之人的佛理要求更高。而「禅焰口」则更偏向于音乐性,从其仪文中可看出其赞偈、唱诵类经文明显比「北方焰口」要多。

《施诸饿鬼饮食及水法》主要是三个部分:一是破地狱门及开咽喉;二是无量威德自在光明如来咒;三是甘露咒。不空法师翻译的《瑜伽集要救阿难陀罗尼仪轨经》中记载行法次第为:一、破地狱真言,二、召饿鬼真言,三、召罪真言,四、摧罪真言,五、定业真言,六、忏悔真言,七、施甘露真言,八、开咽喉真言,九、七如来名,十、发菩提心真言,十一、三昧耶戒真言,十二、施食真言,十三、乳海真言,十四、普供养真言,十五、奉送真言。

现代汉地寺院通用的瑜伽焰口仪轨详细内容(文后附表一)总结得出其仪轨可分为诵赞、请圣并皈依三宝、施食过程、发愿回向四大部分,而后根据具体内容又可划分为三十九个仪节,其仪式中囊括了前述不空法师译介《瑜伽集要救阿难陀罗尼仪轨经》中的所有仪次,并在此之上又扩充了诸多经咒并融合了密教中的结印,使之成为更具有仪式感庄重的仪轨森严的以念诵和观想为主的仪式。

除瑜伽焰口之外的佛教施食仪式主要爲蒙山施食,「其后由兴慈法师将《蒙山施食仪》,编入于《重订二课合解》中,并作注解,再依据〈蒙山施食仪〉,加入六段天台宗的说法开示,而形成《蒙山施食念诵说法仪》。之后忏云法师为使蒙山施食整部的仪轨施作能更加的圆满,于是依兴慈法师《蒙山施食念诵说法仪》,并参考唐‧不空《瑜伽集要救阿难陀罗尼焰口轨仪经》、《瑜伽集要焰口施食仪》未载译者,及云栖祩宏《施食补注》等,加入了诸多的种子字、观想和手印,编辑成《蒙山施食法》,也就成为现今所俗称的「大蒙山施食」」(Li 2016, 44)。

现代大多数汉地寺院中所举行的施放蒙山施食科仪主要有大蒙山和小蒙山两种规格:法师依足仪轨举行法事,称为放大蒙山。在施放大蒙山的时候,法坛上供置佛像,备清水、食物,对面设孤魂台供「十方法界六道群灵之位」。恭请有德行的高僧主坛作法,凭借三宝加持,大众诵经咒,直示唯心法门,令群灵受持三皈,礼佛拜忏,闻法受食,同得解脱;寺院道场每天晚课时,亦以《蒙山施食仪》为日诵常规,施食普济幽魂,称为放小蒙山,蒙山由此便成为汉传佛教寺院晚课的一项重要内容。

蒙山施食主要面向幽冥众生,幽冥衆生在人世造下罪业是因,在幽冥中承受因果,故而结下苦果,形貌丑恶、饮食缺乏等,所以在世的僧衆人等期待施放大蒙山以施食超拔他们,大蒙山施食的目的在于:其一报恩,因六道众生从无始劫来常与我们互为六亲眷属,不忍心看到他们在恶道受苦,所以施食救度;其二为警惕,借此施食法会,令在世衆生想到三途恶道的苦楚,警惕自己的起心动念、言行举止,故而在警惕心中不造恶业,以免沉沦、承受苦果;其三为行菩萨道,蒙山施食就是期以大悲心,借佛、法、僧之三宝的力量,使六道众生都可以来世听经、闻法、忏悔,增长善根,以期共成佛道。

三、道教施食仪式的演变与现行科仪

(一)道教施食仪式起源

道教施食仪式的核心济炼亡魂则阐发自道教中国传统对死魂的宗教认知与处理对待方,以及与炼度形神的宗教观念。继承自原始社会以来灵魂不死观念,道教早期对生人形体消亡、形神相离的状态定义爲「死」,而人死之后魂魄升降,是以有升天超拔与魂滞人间的区别,许蔚据《礼记》等书认爲先秦至于两汉,「鬼是有所归的,即有后人,可得祭祀的;而无所归的鬼,即无后人、不得祭祀的鬼,则会爲厉,造成杀罚的严重后果,所以要通过祭祀来避免这种情况的发生」(Xu 2018, 185)。

因鬼的产生原因与对世俗的影响,厉鬼游魂会获得官方政府安抚或民间的驱逐,而道教则视孤魂为普度超拔的对象,因而产生道教的早期幽科,后世伴随佛教地狱观对中国人传统死后世界认知的改变、道教也伴随改变并对幽科科仪适应民衆需要而得到改变与完善。伴随魏晋南北朝时期的三教互动交流与融汇,道教也在佛教本土化发展的过程中不断完善至于成熟,早期道教组织相继诞生,仪轨、教义等均不断完善。具有代表性的主要有整顿北朝道教的高道寇谦之,和收集整理灵宝、上清等经典并制作斋仪的南朝高道陆修静。

北天师道的领袖高道寇谦之天师在科仪方面也有创制和改革之举,他编制的《老君音诵戒经》中,载有《亡人设会》仪式其总结为「八拜,上启,三上香,愿言,上章,八拜」的仪式顺序,尽管此仪程序极简单,但也有其逻辑结构,以「烧香」为中心,始终于「八拜」礼仪,作爲祭祀亡灵性质的仪式运用了一些共同程序、并为后来道教仪式所沿用。许蔚认爲「与天师道作法不同,受到佛教度亡观念和传统祖宗祭祀观念影响,灵宝经发展出亡魂'受度更生'的观念与作法。其中,很重要的一点当然是对'九玄七祖'的超拔,一者与儒家式伦理有关,另者也与'承负'及'冢讼'有关」(Xu 2018, 290)。南朝《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》中的《中斋仪》程序中则明确出现了「施食」,其中心内容也是向天尊、真圣和众生「施食」,核心为普度性质的「施食」。同时,南朝时期开始出现的的《黄篆斋》,其功能后世界定为「为人拔度九祖罪根」,宋代道书《云笈七签》中的《道教灵验记》记载了隋朝时士民及帝王阶层修黄篆道场应验事例多起,有三日三夜、七日等不同规模。

中古时期道教科仪逐渐完善,并且彼时中土佛教与道教均出现了一定的三教仪式合流、共通趋势,道教作爲本土宗教,较好、较早在死亡观与宗教仪式中与儒教的传统死亡观、祭祀典仪等相互贯通,在宗教诞生与发展早期打下了与佛教完全不同的宗教基础。这一时期道教在继承中国传统死亡观与死魂处理方式的基础上做了独有的宗教诠释,并发展出了道教济幽科仪,此时「施食」作爲济幽科仪中接近以食奉祀作用的一个仪节,独立性较弱,并不具备独立的道教科仪。

(二)唐宋元时期的道教施食仪式

主要继承自唐前灵宝斋法而发展的道教斋法是唐宋时期主流的道教科仪活动,其中与施食相关的幽科斋法主要有三元斋与黄籙斋,并且这一时期也是道教正式诞生中元节与举行玄都大献的时期。据唐玄宗敕编《唐六典》卷四记载道教斋法:「而斋有七名:其一曰金录大斋,(调和阴阳,消灾伏害,为帝王国土延祚降福。)其二曰黄录斋,(并为一切拔度先祖。)其三曰明真斋,(学者自斋齐先缘。)其四曰三元斋,(正月十五日天官,为上元;七月十五日地官,为中元;十月十五日水官,为下元,皆法身自忏愆罪焉。)其五曰八节斋,(修生求仙之法。)其六曰涂炭斋,(通济一切急难。)其七曰自然斋。(普为一切祈福。)」(Tang Liu Dian 1992, 125)。据宋真宗敕编《云笈七签》卷三十七「斋戒部」有记「六种斋」,其中之一为「灵宝斋」:「灵宝斋有六法:第一、金籙斋,救度国王。第二、黄籙斋,救世祖宗。第三、明真斋,忏悔九幽。第四、三元斋,首谢违犯科戒。第五、八节斋,忏洗宿新之过。第六、自然斋,为百姓祈福」(Zhang 11c)。二书记载为唐宋两代经过官方认可的、源于灵宝斋的道教斋法活动,其各自宗教功能有所区别,其中黄籙斋主要基于中国先民传统的祖先崇拜与祭祀而产生的对祖先的超度救济,而明真斋和三元斋、八节斋都具有不同程度的忏悔与赦罪观念,二者成爲后世施食炼度科仪的中世源头。

六朝至于唐代的《大献经》奠定了道教中元节举行「玄都大献」仪式的宗教基础,是道教幽科科仪从此前的「普度」逐渐转向对「孤魂」或「饿鬼」施食的专度的开始。唐初人欧阳询主编《艺文类聚》卷四载:「道经曰:七月十五,中元之日,地官校勾,搜选人间,分别善恶。诸天圣众,并诣宫,简定劫数,人鬼传篆,饿鬼囚徒,一时皆集。以其日作玄都大献于玉京山,采诸花果,奇珍异味,幢幡宝盖,清腾饮食,献诸圣众,道士于其夜讲诵是经,十方大圣,齐诵灵篇,囚徒饿鬼俱饱满,免地众苦,得还人间」(Ouyang 7c)。也即中元日信衆向十方圣众和道士奉献饮食等物,凭借其诵读经篇以救度饿鬼。吕鹏志认爲三元日本身受到了佛教斋月斋日与天师道三会日的影响,而玄都大献则是六朝以来道士据佛教供养仪式、如盂兰盆节,与古灵宝经的宗教世界观(《洞玄灵宝玉京山步虚经》记载玉京山为道教三十六天最高天大罗天上的一座山)创制而成,而中元节本身也是中古时期佛道融合的典型例证(Lü 2020)。

唐末杜光庭编《太上黄录斋仪》初步具备炼度思想,北宋末郑所南《太极祭炼内法》明确炼度以道士炼神以度鬼魂,阐释了「水炼之曰水者,非水也,吾精之泽也。炼吾之精而生彼之精,故化之为水而炼之焉。火炼之曰火者,非火也,吾神之光也。炼吾之神而生彼之神也,故化之为火而炼之焉。精亡神离,昔虽堕而为鬼,精全神全,当今升而生天。炼则度矣,不炼则不度也。故曰'水火炼度'」(Daozang n.d., Vol.10. 455)。虽无仪式,但奠定了水火炼度的宗教理论基础,此外两宋之交神霄派《高上神霄玉清真王紫书大法》中有关于炼度法的记载。南宋时期《无上黄箓大斋立成仪》成书,「死魂受炼,生身受度」的炼度科仪逐渐普及、成爲黄籙斋法的重点核心,张晓俊认爲这主要源于两个原因,其一为宋朝的孱弱与连年战乱导致的死伤增多、民间普遍对亡灵死魂的告慰救济需求上升,其二为道教内丹修行理论的发展,炼度兼具超度亡魂与积纍功德效果,因而大行其道(Zhang 2013, 37--40)。

宋元之际,因战乱频频,民不聊生,死于灾害或战争现象增多,具有度亡性质的黄录斋流行于世,为增加观赏性和情节性,以适应民众的心理需求,黄录斋开始将对饿鬼施食的内容整合进来,使「施食」、「净供」等专仪成为黄录斋的核心内容,形成了以水火炼度爲主、兼具施食功能的黄录斋炼度施食科仪。

(三)明清时期的道教施食仪式

炼度仪在明代的进展趋于完善,进而简化并取代了唐宋以来流行的黄籙斋法、独立形成一套较为完备的道教科仪,这主要是由于黄籙斋仪式在举行的时候声势浩大仪式程序繁琐,为适应社会各阶层的需要和表演的方便,其中更简洁精悍但不失炼度核心精神的专仪从黄录斋中分离出来独立发展,而内容过于庞杂、持续时间过长的黄篆斋则逐渐退出了历史舞台。清代以来炼度施食仪式在各地各派中盛行、形成了诸多支系,发展更趋于多元化,如青玄、太乙、蓬壶、萨祖、铁罐等不同名目的科仪,各派科仪文献记录相较前代更加详实,内容逐渐固定并与当代同类仪式完全接轨。

明清时期道教水火炼度、焰口主要在丧事活动与中元节中应用,往往丧事更爲普遍。明代小说《金瓶梅》第六十六回中西门庆延请高功黄元白真人在李瓶儿死后五七做水火炼度道场,可以窥见明清时期典型的丧事中的水火炼度科仪。科仪前一日玉皇庙吴道官遣徒弟布置道场,「在大厅上铺设坛场,上安三清四御,中安太乙救苦天尊,两边东岳酆都,下列十王九幽,冥曹幽壤,监坛神虎二大元帅,桓、刘、吴、鲁四大天君,太阴神后,七真玉女,倒真悬司,提魂摄魄,一十七员神将。内外坛场,铺设的齐齐整整;香花灯烛,摆列的灿灿辉辉。炉中都焚百合名香,周围高悬吊挂,经筵罗列,幕走销金,法鼓高张架,彩云鹤旋绕。」法事当天凌晨五更道众至于事主西门庆家,「大厅经坛,悬挂齐题二十字,大书:'青玄救苦,颁符告简,五七转经,水火炼度,荐扬斋坛。'」午前登、拜表文及行香等,事主置办斋饭吃食,「孤魂棚建于街上,场饭净供,委付四名排军看守。」明清时期做炼度道场的亡者事主家一般会配合做施食棚,中元等节也会有一些人家在街头巷口,目的都是爲了布施往来孤魂,清代《夜谭随录》卷三「倩儿」一节记载的故事中,作爲鬼魂的倩儿在中元节夜里领着江澄的灵魂归家,大闹搬弄口舌的婢女春兰,出门后在巷口遇到「施食」,二魂就食,便是此类。

下午散步消食,直到夜里开始水火炼度,「就在大厅棚内搭高座、扎彩桥、安设水池火沼,放摆斛食。李瓶儿灵位,另有几筵帏幕,供献齐整。傍边一首魂旛,一首红旛,一首黄旛......先是道众音乐两边列坐,持节捧盂剑,四个道童侍立法座两边。黄真人头戴黄金降魔冠,身披绛绢云霞衣,登高座,口中念念有词。」请得太乙天尊后念五厨经、变食咒等,「道众先将魂旛,安于水池内,焚结灵符,换红旛。次授火沼内,焚欝仪府,换黄旛。高功念:'天一生水,地二生火;水火交炼,乃成真形。'炼度毕,请神主冠帔,步金桥,朝参玉陛,皈依二宝。」宣九戒后,「九戒毕,道众举音乐,宣念符命,并十类孤魂,挂金索:'大慈仁者,救苦青玄帝。狮座浮空,妙化成神力。清净斛食,示现焦面鬼。注界孤魂,来受甘露味!北战南征,贯甲披袍士。舍死忘生,报效于国家。炮响一声,身卧沙场里。阵忘孤魂,来受甘露味!好儿好女,与人为奴俾。暮打朝喝,衣不遮身体。逐赶出门,缠卧长街内。饥死孤魂,来受甘露味!......附木精邪,无主魍魉辈,鳞介飞潜,莫不回生意。太上慈悲,广垂方便泽。十类孤魂,来受甘露味!'」(Lanling 16c)至此整场水火炼度科仪完成,此类在水火炼度之后接续施食孤魂的炼度施食科仪应是明清时期主要采用的、相对正式的道教施食科仪。

清代《杭俗遗风》有「水火炼度」条:「道士放焰口亦有用吹手,二人合其念诵腔调而和之。末上台时,法师于寒林台前画符却诀,有小道士以竹梢挂纸旛一首,持向法师,对敲对诵,满坛行遍,然后寒林台前列水一盆于中,左右设锭二堆,法师向锭念毕,将锭焚化。有主管以竹梢纸旛烧去,然后一抖,则更出一首,再烧再抖,左及右每各四五度,随后抖出数十丈长白纸,一供于正荐桌上,余人大敲锣鼓以助之,名曰水火炼度」(Fan 19c)。彼时杭州风俗,亡者七七中三七是和尚行事、晚上施放焰口,而五七则是道士,「送五七应做道士,大者九员,或七员、五员、三员不等,最大者铺设满厅,三面经坛......道士之功德有五曰:符、朝、忏、炼、灯,亦有做七日、五日、三日者。符者,湏先一日发符召请神将也;朝者,朝天上表也;忏者,志心朝礼拜忏也;炼者,水火炼度焰口也;灯者,观灯也」(Fan 19c)。

大约在明代,元代开宗立派的全真派产生了萨祖铁罐施食科仪,标志着施食科仪从水火炼度科仪中进一步独立,并简化了水火炼度带来的施食科仪的复杂性。虽则明清时期道教炼度施食科仪相对成熟与完善,但民间对道教开展施食科仪略有微词,以至于民国时连横撰《雅言》中「二七六」条直言:「释、道二教,各有真理。末流所趋,唯利是视;污蔑本尊,受人唾弃,亦可鄙也。夫'焰口'为释教施食之法,而道士行之;'拜斗'为道教求福之礼,而和尚效之。故台谚曰:'和尚偷学道士兮拜斗,道士偷挓和尚兮焰口'。是其互相剽窃,猎取金钱;而愚夫愚妇甘受欺罔,何其昧也!世之沉溺于报应祸福之说者,胡不反求诸己?而乃愿为宗教之奴隶,尤可怜悯!」(Lian 1963, 118)类似言论流传至今,影响颇大,至今仍流传有「佛不(无)拜斗, 道不(无)焰口」等俚俗语,反映出了民衆对于两教互相剽窃、生发出不源出本教的法事科仪,原因在于宗教业务之间的信衆与经济竞争关系,受宗教发展的局势所迫,主动不断拓展类似的宗教业务以攻防彼此的信仰阵地,部分知识分子往往会认爲此类剽窃竞争行爲过于庸俗,反而拉低了宗教的神圣性,十分市侩。

鉴于本文前述对佛道两家施食科仪历史发展脉络和轨迹的阐述,仍应意识到脱离开两教科仪在形式等现象上的互相交流和融合,从宗教源头与本质上二者仍旧存在不可忽视的区别和差异,并不能简单理解爲宗教业务竞争导致的科仪剽窃,而应理解爲站在各自宗教立场和基本观念、精神出发的宗教实践交融。

(四)道教施食仪式的现行科仪

闵智亭《道教仪范》讲述了当前道教界因流派与科仪版本区别而各地流行的炼度施食科仪不尽相同,核心主要有在于全真派《萨祖铁罐炼度施食焰口》,与正一派《蓬壶炼》、《太乙炼》、《斗姥炼》等(Qie 2004, 184),这其中全真派的萨祖铁罐施食科仪也是历史文献中主要称爲道教「焰口」的科仪,作爲独立于水火炼度仪之外独立为施食科仪最早且最典型的道教施食科仪,本文选择其为与佛教施食科仪进行对比的道教施食科仪代表。道教施食科仪中主要由斋主设置科仪道场,延请道士到场念咒施法,将水和食物等阳间供品化为可供鬼魂食用的醍醐甘露,以此赈济斋主的九世父母及其他各类饿鬼亡魂,使之得到超脱、孤魂往生天界,永离苦海。过程中主要通过庄重肃穆的法事活动,让对应科仪主奉的神灵认知到斋主敬天法祖、报答亲恩的孝心功德,从而保佑生者福寿康宁,吉祥如意,让死者脱离苦海,共涉仙乡。

科仪的实践中主要与民间习俗相结合,以满足民衆的宗教信仰诉求和需要,道教的施食科仪通常在三种情况下举行:一是鬼节,即农历的清明、七月十五(中元节)、十月初一。每逢鬼节,阎罗打开鬼门关、给各类冥界鬼魂放假一天,鬼魂可以到阳世接受亲友的奉祀。二是人死后第三天,俗称「接/迎/送三」,民间相传亡魂三天内在冥界望乡台回首故乡,此时布施亡魂能使死者赎罪积德,进入仙乡。三是应斋主之约,在特殊的纪念日为斋主九世父母举行施食科仪。在仪式中,道长会依据各自采用的施食科仪法本来设立对应的坛场,以高功的能力代信徒,依法本与仪轨进行祭拜,以表达对宇宙、自然、祖先的敬意和感恩,其中涉及到对超人存在的信仰和敬仰,包括天神、天地之灵、祖先灵等。

道教施食仪式与汉传佛教施食仪式的结构相似,主要分为供菜、施食和祭三个阶段。仪式通常由道士主持,在坛场中间设焰口台,左边孤魂案,右边鬼王案。焰口台设高功、表白、提科三经主位,台桌上布置朝简、灵幡、法铃、如意、振坛木、水盂、米盂、杨柳枝、权杖、香炉、三宝印等法器。鬼王案中挂鬼王图,案桌上点三炷香,二支蜡烛,摆五供。一般来说,其主要的仪式仪轨如下:

(1)称扬救苦慈尊,焚符,洒净。(2)诵丰都咒,焚召魂符,召孤,吟偈。(3)沐浴念咒,分冥衣,焚解冤释结符,加持斛食,念五厨经。(4)散施斛食,念太一救苦慈尊,行炼度符法。(5)传戒,行三皈九戒礼。(6)读符牒疏,送亡,化财,回向。

道教的科仪要召请普天下万姓四民、士农工商、衣冠俗类、文武医卜等一切幽魂死魄,包括遭受各种人生不幸的孤魂野鬼,来歆享玉山净供。祭炼科仪在行用中,又常以十类孤魂概指所有亡灵,设斛济孤时,法师要召阵亡、饥死、客死、刑死、药死、产死、屈死、病死、溺死、焚死等十类孤魂,来享受太和之甘露。施食炼度科仪开坛时,高功发鼓集众,经师班齐,高功依科演习施食炼度科仪程序一般如下:

(1)发牒上疏,念城隍诰。(2)高功出坛至灵位前,刹板。(3)高功至孤魂案前,祭孤。(4)回坛,上救苦疏,称法位,念青华诰。(5)举行赞台科。(6)经主上台,高功执简行「十方礼」拜坐,告简,书讳。(7)演习「黄篆斋筵」,破狱,施食。(8)高功下台,宣三皈依,谢神,法事圆满。

虽然不同地区和不同的道教派别可能会有不同的仪式仪轨细节和差异。但总体上,道教施食仪式都强调敬畏神灵和祖先、尊重食物、感恩和祈愿,达了道教信仰中的重要价值观念。并且在仪式中道教法师通过自身水火之交媾,模拟天地阴阳之运转,通过身中造化来炼化亡魂之阴质,则体现出了炼度本身需要高功法师自身的修为。每一场施食炼度科仪的过程也同样是一个修炼的过程。

四、佛道施食科仪的对比分析

(一)施食科仪的参与者对比

根据袁瑾和詹晶晶两位老师的研究,施食仪式参与者可以分为现实的参与者和非现实的参与者两类。现实参与者指的是参加仪式的法师和斋主,而非现实参与者则包括所有迎请的佛、菩萨、圣贤、天尊与饿鬼众生,以及召请来听法、闻经、受甘露味的一切众生。

1.仪式中现实参与者

(1)佛教瑜伽焰口现实的参与者中有金刚上师、经师。金刚上师在佛教瑜伽焰口施食科仪中被称为首师,是具有高德胜行、堪为世人榜样的尊称。中国禅宗中法师必须受过沙弥戒、具足戒与菩萨戒三坛大戒,熟悉经文,对瑜伽焰口施食法会手印的内容及其音乐有天赋,并在施法时十分诚心,才有成为金刚上师登宝座主法的资格。此外在焰口仪式中还有设有经师,负责举诵、赞、念经文。而既是受众者又是参与者的斋主在焰口仪式作用则是出资者。尽管不同斋主出资金额有所不同,但在功德上并没有区别。举办瑜伽焰口需要斋主的经济支持,此外,在仪式进行中,斋主也被称为信众,需要要配合法师一起参与仪式,例如迎佛、菩萨来临道场要跪拜,礼拜召请来的祖先亡魂来道场听法闻经。

(2)道教施食科仪现实参与者有高功、经师、乐师。法事中道衆有不同的职责和地位,其中高功在举行仪式时高座居中,在道士中是被认为道功最高,故称高功,而道士称为高功必须得到上一代高功的「拨职」,并须「道德内充,威仪外备,天人归向,鬼神具瞻」,不但要具有演教的威仪,还要有充足的内炼,更要有慈悲度人的心肠,才能担任此职。在施食仪式中,高功代天尊说法,担任中介角色,通过存神变像、发城陛碟、摄召、安灵、祭孤、救苦、赞台、施食等一系列仪式程序,并施咒于法台上的水盂、米盂,令普施的甘露法食,以一变十、十变百、一百变千、千变万,令六道四生无不散享,充盈饱满,死魂受炼,南宫变形,逍遥十极,托化更生。在仪式中,经师则是专门担任诵经的道士,必须通晓和精究科仪的程序和唱赞,辅助高功,使其仪式顺利依科举行。与佛教中参与瑜伽焰口中的出资者一样, 道教施食仪式的出资者也称为斋主,他们的类烈也和佛教是相同的,其中大多数是道教信徒, 基于信仰举行仪式是为了追荐已故的亲人, 希望通过仪式对亡魂进行施食教导, 使亡魂能够得道超升,但由于道教施食仪式的严谨性与宗教技术难度,并未让信众直接参与其中。

2.佛教与道教施食仪式中现实参与者与非现实参与者的异同

(1)差异点:在佛教和道教的仪式中,金刚上师与高功法师作为主持者,起到联系神灵和教徒的中介人作用;他们都需要经过严格的传承和仪式程序才能成为合法的主持者;在性别方面,佛教有限制,只有比丘才能成为金刚上师,在道教中则没有性别的限制;佛教中信衆参与度相较道教更高,且参与门槛相对较低,对功德与法力等均没有过高要求,主要参与诵经与礼拜等辅助性环节,当代道教科仪中则信衆参与度相对偏低。

(2)相似点:虽然佛教和道教在主尊的名称方面有所不同,但他们所表达的意义和精神是相似的。地藏王菩萨在佛教中代表着救度一切众生的精神,而太乙救苦天尊在道教中也是拯救人间苦难的神灵。他们在仪式中都代表着众生与神灵之间的桥梁。因此,在佛教和道教仪式中,主持者和土尊的意义和精神是相似的,即拯救众生,联系人间和神灵之间的联系。

(二)施食科仪的仪式思想与仪轨对比

汉传佛教施食仪式是以布施为主要目的的仪式,可以通过施食、施水、施衣等方式来帮助饥饿的饿鬼。在施食的过程中,通过念诵经文,表达虔诚的信仰和愿望,希望能够通过三宝加持的业力帮助饿鬼获得救赎和解脱。而经文,可以帮助饿鬼消除罪孽,从而得到解脱。此外,忏悔和持戒也可以帮助佛教徒净化心灵,为饿鬼提供祷告和祈祷。佛教徒认为施食是信仰和行善的一种方式,能够净化心灵,祛除恶念,同时也是积累福报的一种方式。

道教施食仪式则与之不同,其重点在于通过高功法师的炼度从而达到超拔救度的效果,其基础首先是解除死魂的罪过。从黎志添教授《道教施食炼度科仪中的忏悔思想:以当代四种广东与江浙道教科本作为中心考察》一文中对《先天斛食济炼》、《灵宝施食科仪》、《萨祖铁鏆施食科仪》施食科仪本的仪节对比可知,在道教施食仪式中均强调幽鬼要为自己生前的罪过忏悔,忏悔后将自身的方向转向道、经、师三宝的正途上,因其回心向善,得以返魄还魂、列位于三天之上。这种思过、忏悔、求赦的原则性要求,一直以来就是道教救度思想的核心。从早期天师道非常强调「首过」、「思过」等忏悔行为,以至后世的黄籙斋仪及施食炼度科仪,道教的救度观始终建立在忏谢悔罪的宗教伦理基础之上(Li 2013)。

汉传佛教与道教施食仪式的区别还体现在其时间和形式上。除了盂兰盆节等因爲发展时间较早、与民间大衆的信仰活动绑定较爲密切,放瑜伽焰口对时间和形式相对固化,佛教施食仪式对于仪式的参与者往往并没有苛刻的要求,且蒙山施食仪通常融入在早晚课进行,可见施食仪这种具有「普度」「善施」「救赎」思想的仪式已作为一种方便法门供佛教信徒学习与实行。而道教在对施食仪式无论从实践的时间地点、还是参与的人员都有严格的规定,虽同样具有「普度」与「救赎」的思想但是就仪式参与者来说其更加注重实施者自身的修为与能力。

汉传佛教与道教施食仪式虽然都是关于施食的宗教仪式,但是它们的目的和方式有所不同。佛教施食仪式主要是以善施为基础借用经咒的念力去消除饿鬼自身的罪孽,在发善的同时也净化自身心灵,积累福报。而道教施食仪式则以高功代太乙救苦天尊说法为主,通过高功法师自身的修为将幽鬼从地府摄招至坛并进行炼度从而达到救度的效果,重在通过代天说法让幽鬼忏悔、求赦,回心向善。因此,汉传佛教与道教的施食仪式虽然有相似之处,但在实施方式和时间等方面都有所差异。

(三)施食科仪的坛场布置与宗教空间

1.汉传佛教瑜伽焰口仪坛场空间形态

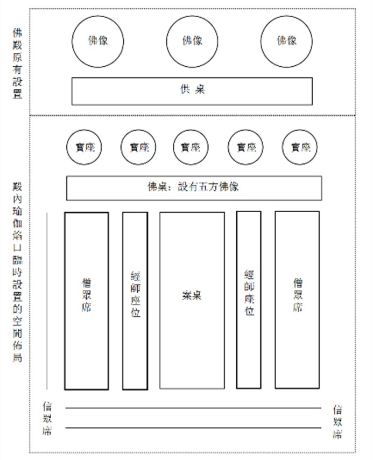

瑜伽焰口仪式的坛场分别由瑜伽坛、面然大士坛、灵坛(超荐坛)三个坛场组成其中瑜伽坛是仪式中最主要的坛场。其规模大小可分一大士、三大士或五大士燄口,分别是依照有多少位金刚上师(主法和尚)登宝座主法而定,通常汉地寺院将举行仪式的瑜伽坛设在大雄宝殿或独立的佛殿内举行,通过对目前汉地大多数寺院所设置的瑜伽坛空间布局进行概述,得到图一所示的布局。

图一(Figure 1)

瑜伽焰口空间形态图(依据上海玉佛禅寺瑜伽焰口图集绘制)

Spatial shape map of Yoga Mouth (based on the Yoga Mouth Atlas of Yufo Zen Temple in Shanghai)

对于仪式本身,坛场的结构和布置是不可或缺的,它将具体的环境和抽象的观想相结合,创造出新生的精神思维。坛场的庄严不仅是为了美感和表达佛教象征意义,更重要的是唤起六根修行的意义。瑜伽焰口法会的坛场结构和布置可以成为六根修行的媒介,或者是连接意识的纽带,用来展示和传达瑜伽焰口仪规的内涵。如果能够同时符合佛法的内涵,并且不局限于传统的布置框架,使坛场的布置更加符合现代社会的审美观,这样会更容易被人所接受。同时,这样的布置还有助于参与者自身的修行和领悟,实践人间佛教的精神内涵。

2.道教萨祖铁罐施食科仪坛场空间形态

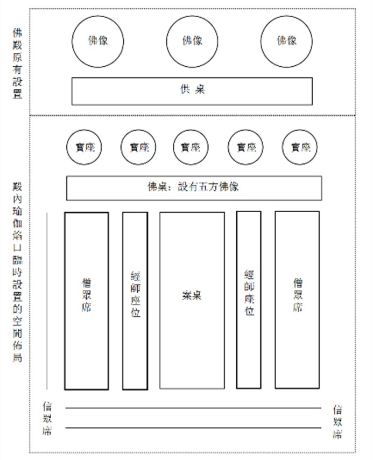

道教科仪中坛场的建制源于古代的祭坛,用于通真降圣,在宗教历史发展过程中不断变化,现在坛场大多都有所简化。现今在道观里举行的施食炼度科仪的坛场,一般都由青玄坛、寒林所、灵坛三个坛所组成,主要的仪式活动都在青玄坛完成。

图二(Figure 2)

萨祖铁罐施食科仪坛场空间形态(依据北京白云观仪式视频绘制)

The spatial form of the ritual altar of the Sazu Can Feeding Science based on the video of the Baiyun Temple Ceremony in Beijing)

青玄坛俗称为焰口台,是施食炼度仪式的中心坛,一般设在观内露天场地或单独殿内,设有高功位所处的高坛,中正设有供奉太乙救苦天尊的供桌并设有经师,其空间设置如图二所示,值得注意的是通常道教所设坛较为紧凑,在坛场左侧设有灵坛(孤魂台)、右侧则设置鬼王坛(阎罗台/寒林所)。

道教斋醮的坛仪,具有多重的象征意义。道教认为坛本身就是山,一处秘密而被遮盖(因此是内部)的封闭之处,被称为道场,也就是道的所在或范围,主祭的道士不是位于坛之上,而是多重层级的山(坛)环绕着道士。也就是说,道士在山之中;在道的空间里。坛为山之推测,或许来自山中祭坛的直感,可谓是饶有兴味的想象所以在神秘玄妙坛场空间内不设信众席。

3.佛道二教施食仪坛场形态的异同分析

通过对佛教与道教举行施食仪式坛场的空间设置进行比较可知,两教都使用三个坛口组成整个仪式的空间,即焰口坛/青玄坛、鬼王坛/寒林所、灵坛/孤魂台。

(1)焰口坛与青玄坛:是佛道二教在施食仪式中是最重要的坛口,施食仪中大部分且重要的仪节都在这个坛口里举行。因此,无论是佛教还是道教,在这个坛口中都供奉有相应的神像,这些神像都是起到主导并掌管仪式的土尊。虽然在案桌上法器与主法者得但从坛场建立的意义上讲,它们都是相同的,目的都是以救拔受苦众生为出发点,通过对受苦的众生进行救度,使其超拔,脱离苦难。焰口坛与青玄坛代表着传统信仰中的神灵与灵性,体现了人类对生命和自然力量的敬畏和感恩,同时也是一种宗教仪式,包含着神秘的象征和意义。

(2)鬼王坛/寒林处:在古代,人们相信死后的灵魂有一种超自然的能力,可以在梦中与生者交流,甚至可以作祟生者。这种敬畏众神的心理是祭祀行为产生的重要因素。而作为现实社会中等级制度的镜像人们认为死后会变成鬼,进入到鬼的世界接受不同等级的惩罚从而构建起了一套制度森严的地下世界。佛教和道教为满足人们的内心的需求,在施食仪式的空间里设立了鬼王坛,对鬼王进行供奉。在佛教焰口仪式中,鬼王坛通常设在观音殿内,一般会悬挂着面燃鬼王像而像上会画有观音大士像,此举依据为《瑜伽焰口》中描述面燃鬼王为观音大士的化身。在道教施食仪式中,鬼王坛上悬挂的画像与佛教鬼王相似、是太乙救苦大尊的画像。从观音大士与太乙救苦天尊在施食仪式中的职能上来讲,都是寻声救苦,对亡魂起到了进行救渡。

(3)灵坛:用来供奉被超荐灵位的平台,灵位的颜色通常为黄色,因为这象征着神圣和高贵。灵位是为斋土而设立的。自古以来,中国人对于祖先的孝敬之心就非常注重。对先祖的尊敬和追思是传统文化的一部分,也是孝道的体现。在施食仪式中通过灵坛来祭奠祖先,表达对其的感恩之情,特别是作为外来的佛教在其焰口仪式的本土化的进程中吸纳了传统孝文化。

五、结语

「施食」作爲佛道两教幽科阴事类宗教活动的重要组成部分,在宗教发展过程中首先伴随民衆的死亡观与世界观的构建、宗教在其中的哲学和宗教学解答,引伸而出基于宗教观念与宗教精神的早期宗教活动雏形,并且关系到佛道两教为达到宗教目的而选择的修行手段。在幽科发展的过程中佛道两教或独立或并行着互相影响和区分,施食科仪从面向对象的变化、到幽科仪节,再到正式确立独立科仪后的宗教实践与发展,反映着两教背后底层宗教逻辑和传播诉求的差异。

就佛教而言,六道、地狱、因果、轮回的死亡观与世界观在经过两汉魏晋的传播之后逐渐深入人心,基于「因果」在佛教构建的世界观中核心地位,进而衍生出了便于信衆和僧衆修行佛法的福田功德观,进而广汎啓发了中国、尤其是汉地民衆对佛教修行者的尊重与支持,无论信衆或非信衆,布施财货食物、常怀慈悲、积极行善的行爲日渐深入人心,拉近了「方外之教」与本土民衆的关系,强化了本土民衆的宗教参与热情与参与程度,在魏晋论玄佛到了一定渗透阶段后逐渐强调自身与儒道的区别、发扬自身佛教经典的观念,进而顺利演化出贴近民衆信仰需要、且符合对佛教经典适应性解读译介的本土佛教幽科法事;就道教而言,在承继中国先民从原始时期灵魂不死观念,至于秦汉时期对登真逍遥或滞留沉沦人世的死亡观的认识,道教尝试在形神关系,也即外丹术法强形、内丹炼度修神的问题上,进行了持续长久的思考与实践,在宗教诞生和发展早期以天师道等早期宗教形式回应民衆信仰需求后,在魏晋六朝时期与佛教科仪法事的发展同时,藉鉴传统中国朴素祭祀观念与形式、天师道等早期道教组织修行与术法,以及本土佛教适应性改良的法事活动,道教也进一步完善了自身的宗教经典整合、解读以及伴生的斋醮与修行方式。

受宗教特点影响,佛教在唐宋年间延续布施观念的基础上首先诞生了对僧衆、饿鬼布施食物的专门科仪法事,诞生并发展了盂兰盆节与焰口,但早期焰口在幽科水路法事中的依赖性较强,直到宋元时期蒙山施食的集结、密教复兴带来的瑜伽焰口重建,配合极度深入人心的幽冥阴节盂兰盆节,正式且具有高度独立的佛教施食科仪方才诞生;与佛教科仪相伴随的是存在较强宗教竞争的道教科仪,在经历六朝南北分野、派系分化后,综合天师道修行、古灵宝经观念与佛教盂兰盆节宗教构建的玄都大献诞生,后期逐渐将三元玄都大献简化至中元、以至于加强构建了道教视角下的阴节中元节,斋道性质逐渐淡化,更强调高功道士利用自身修炼、法力福德相关的宗教业务能力举行斋会法事,唐宋时期仍以灵宝法及其衍生的斋法爲主,其中拔度先祖等亡魂的黄籙斋是彼时道教幽科的代表,至于南宋到明代,水火炼度从道教观念、到修行术法、至于专项科仪,逐渐简化并扬弃了黄籙斋法,与佛教功德超度相异的炼度超度确立为了道教幽科度亡的核心,而元代创建并发展起来的北方大宗全真派在藉鉴佛禅的基础上,结合道教内炼法门专门创建了铁罐施食科仪,至此正式且高度独立的道教施食科仪诞生。

佛教瑜伽焰口科仪的完备性与统一性使得无论南北中外,佛教界与信衆互动下的科仪变迁相对较小、差异不大,晚近诞生并完备的方便施食法门蒙山施食也具有便宜修行的特点,简易且统一,在施食科仪中也反映了佛教致力于方便传播和世俗化的特点,以使得科仪承载的以「因果」爲基础构建的慈悲布施、诵经达明的观念无声得浸润进民衆的心中。与之相对的是道教在施食科仪中的多元化和复杂化,在实现长生登真修行手段的观点差异与民衆对幽冥阴事的世俗化信仰需要之间,各地各派各宗衍生出了不同的炼度科仪与施食科仪,其中施食科仪的重要性和独立性有一定差异,有的科仪兼顾二者,如部分地区的祭炼科仪,有的科仪则更强调高功对亡魂的炼度超拔,如正一派的太乙炼等,对高功的符籙、科仪等要求较高,有的则更强调高功对亡魂的施食救济,如全真派的铁罐施食,相似之处在于炼度施食科仪大都强调了亡魂的忏悔、对道教三宝的皈依,以是得到赦罪、通过高功法师的炼度而获得超度救济,在施食科仪中反映出了道教对修炼以达长生的强调,以及宗教观念与世俗需求之间的博弈,即便民衆参与度相对更低,但道教对玄秘世界的构建与沟通方式的宗教阐释仍旧共鸣般地吸引着中国的民衆。

本文基于对佛道两教在施食科仪的历史发展脉络与轨迹的梳理,阐明二者施食科仪发展脉络的纠缠交流、科仪源头与实践的藉鉴融汇,但也进一步阐明了二者源出的宗教精神、宗教观念以及形式藉鉴的差异,从而为当世两教相对较爲独立的施食科仪发展现状做出解释,指明二者相似性之外的核心差异,并且通过施食科仪在参与者、关键仪节与坛场空间的对比解读,进一步佐证了历史发展至今现行科仪所体现出的两教核心差异,以期可以爲佛道教交流影响的历史与现状的梳理提供佐证与参考的视角。

References

Daoxuan 1991 "Biography of Shi Baxiang of the Great Futian Monastery in the Capital of Zhou, Number Eighteen." In Collected Biographies of Eminent Monks, Continued Biographies of Eminent Monks, Volume 16. Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House. [Chinese Language Text] (唐)释道宣,《续高僧传》,卷十六《周京师大福田寺释罢相传十八》,收于《高僧传合集》,上海:上海古籍出版社。

Li, Zhitian 2003 "The 'Ritual for the Ghosts' in Hong Kong Daoist Jiao Ceremonies and Its Relationship with Modern Society." In Guo Wu (ed.), Collection of Academic Papers on Daoist Doctrines and Modern Society, 458-481. Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House. [Chinese Language Text] 黎志添,《香港道教斋醮中的「祭幽」仪式与现代社会的意义关系》,收入郭武主编,《道教教义与现代社会学术论文集》,上海:上海古籍出版社。